缶ビール種類一覧を徹底比較。ラガーやエールの発酵法、原料比率、テイスティングのポイントまで、ビール醸造家の視点でわかりやすく解説します。飲み比べのヒントが見つかる内容です。

1.ビールの種類とは?基本をわかりやすく解説

日本の食卓や居酒屋に欠かせない存在となっているビール。しかし一言で「ビール」と言っても、そこには多種多様な種類が存在し、それぞれに個性と魅力が詰まっています。ここでは、まずビールとは何かを明確にし、さらに似て非なる「発泡酒」や「第三のビール」との違いを解説します。日本の酒税法の視点も交えながら、ビールを理解するうえでの土台を築いていきましょう。

1-1. ビールの定義と発泡酒・第三のビールとの違い

ビールとは、大麦麦芽(モルト)を主原料とし、ホップの香りと苦味を加えた発酵飲料です。日本では「麦芽比率が50%以上」で「ホップまたは苦味料を使用したもの」として明確に定義されています。発酵には主に下面発酵(ラガー)と上面発酵(エール)があり、それによっても風味が大きく変わります。

対して、発泡酒は麦芽比率が50%未満、あるいは麦芽以外の副原料を多く使用したもの。たとえば、米やコーンスターチなどが用いられ、軽い味わいやコストパフォーマンスを重視する人に好まれます。

そして、第三のビール(新ジャンル)は、ビールや発泡酒ではない別の製法で造られた商品です。大豆たんぱくなどを使って発酵させたものや、発泡酒にリキュールを加えたものなどがあり、酒税が低いため価格も抑えられています。

例えるなら、ビールがクラシックなピアノ演奏だとすれば、発泡酒はジャズの即興演奏、第三のビールは電子音楽のような自由な表現といえるでしょう。それぞれに合う場面と楽しみ方があり、一概に優劣はつけられません。

1-2. 日本の酒税法における分類

日本の酒類は、使用原料や製法によって厳密に分類され、それに応じた税率が課せられます。ビール・発泡酒・新ジャンルを区別する最大の基準は「麦芽の割合」と「副原料の使用」です。

| 種類 | 麦芽比率 | 主な特徴 | 税率(350ml換算) |

| ビール | 50%以上 | 本格的な麦の香りとコク | 約70円 |

| 発泡酒 | 50%未満 | 軽めの味わい、価格重視 | 約47円 |

| 第三のビール | 0% | 原料自由、高い価格競争力 | 約38円 |

この税区分は、私たちが店頭で手に取る商品の値段やラベル表記に直結しています。たとえば「リキュール(発泡性)」という記載がある商品は第三のビールです。ビール好きの方でも、知らずに新ジャンルを飲んでいることも少なくありません。

正確な知識を持つことで、味だけでなく価格や健康志向といった観点からも、自分にぴったりの一杯を選ぶ手助けになります。次は、缶ビールの種類や特徴について詳しく見ていきましょう。

2.缶ビールの種類一覧とそのスタイルの違い

コンビニやスーパーの棚に並ぶ缶ビール。その種類の豊富さに圧倒されることはありませんか?じつは、銘柄ごとに醸造方法や原料配合が異なり、味や香りの個性がはっきりと現れます。ここでは、大手メーカーが誇る代表的な缶ビールとその特徴を一覧で紹介し、さらに味やアルコール度数を比較しやすい早見表を交えて、選びやすさを重視してまとめました。

2-1. 大手メーカー別の缶ビール一覧

日本のビール市場を支えているのは、アサヒ、キリン、サッポロ、サントリーの4大メーカーです。それぞれの代表銘柄は長年にわたり磨き上げられており、味・のどごし・香りすべてに個性が宿ります。

- アサヒ スーパードライ:辛口でキレのあるのどごし。最も「食中酒」として優れている一本。

- キリン 一番搾り:麦芽100%によるまろやかでふくよかな味わい。飲みごたえあり。

- サッポロ 黒ラベル:苦味とコクのバランスに優れ、ビール好きにも根強い人気。

- サントリー プレモル(ザ・プレミアム・モルツ):華やかな香りと上質な泡立ちが特長。特別感のある一杯。

醸造家の視点で言えば、これらはいずれも「ラガービール」でありながら、麦芽の焙煎度やホップの使い方でここまで差が出るのかというほど明確な違いがあります。

2-2. 味・香り・アルコール度数などの比較表(早見表付き)

| 銘柄 | 味の特徴 | 香り | アルコール度数 | スタイル |

| アサヒ スーパードライ | シャープで辛口 | 控えめ | 5.0% | ラガー |

| キリン 一番搾り | まろやか | 麦の甘み | 5.0% | ラガー |

| サッポロ 黒ラベル | ほどよい苦味 | バランス型 | 5.0% | ラガー |

| サントリー プレモル | 濃厚で芳醇 | 華やか | 5.5% | ラガー |

この早見表を見ることで、自分の好みやその日の気分に合わせて最適な缶ビールを選ぶ手助けになります。

2-3. 市販で買えるおすすめ缶ビールベスト5

実際の売れ筋や味の完成度、飲みやすさを総合的に評価して、次の5本をおすすめします。

1. アサヒ スーパードライ

2. キリン 一番搾り

3. サントリー プレモル

4. サッポロ ヱビスビール:濃厚で贅沢な味。特別な日にぴったり。

5. キリン クラシックラガー:昭和の苦味と重厚感を求める人に。

このランキングは単なる売上順ではなく、実際に飲んだ際の印象や料理との相性も考慮したものです。どれを選んでもハズレはありませんが、飲み比べをしてみると新たな発見があるはずです。今夜の一杯が、もっと楽しくなるような選択をしてみてください。

3.人気の高いビールタイプとその飲み口

ビールの世界には、ラガーやエールといった基本スタイルをはじめ、ヴァイツェン、スタウト、IPAなど多彩な種類があります。これらの違いを理解することで、自分の好みにぴったり合った一杯に出会える確率がぐっと高まります。ここでは、代表的なビールタイプの個性と、それがなぜ多くのビール愛好家に支持され続けているのかを掘り下げていきます。

3-1. ラガー、エール、ヴァイツェンなど代表的な種類

ビールは大きく分けて「ラガー」と「エール」という二つの発酵方法で分類されます。

- ラガー(下面発酵):5〜12℃の低温でじっくり発酵。すっきりとした味わいと爽快なキレが特長で、日本の大手ビールの多くがこのスタイルです。例:アサヒ スーパードライ、サッポロ黒ラベル

- エール(上面発酵):15〜25℃で発酵。フルーティで豊かな香りがあり、まろやかなコクが楽しめます。クラフトビールによく見られるタイプです。例:ペールエール、IPA

- ヴァイツェン:小麦を主原料としたエールタイプ。バナナのような香りと、やわらかな口当たりが魅力です。例:銀河高原ビール(日本)、エルディンガー(ドイツ)

ビール醸造の現場では、発酵温度や酵母の種類の管理が味を決定づけます。例えばエールでは、発酵中に立ち上る香りを活かすために、ホップのタイミングを細かく調整する技術が求められます。私の工房でも、同じ麦芽とホップを使っても温度管理ひとつでまったく異なる味に仕上がるため、発酵管理はビールづくりの心臓部と呼べる存在です。

3-2. ビール好きに支持される理由とは?

多くの人がビールを好む理由には、スタイルごとに異なる魅力があるからです。

- ラガーは仕事帰りの一杯に最適。冷えたグラスでのどを潤す快感は、まさに日本人の習慣に根づいています。

- エールは休日のゆっくりした時間にじっくり味わうのがおすすめ。香りの余韻が長く続き、ワインのような深みも感じられます。

- ヴァイツェンは軽やかで、苦味が少ないため、ビール初心者や女性にも人気があります。

また、近年はIPA(インディアペールエール)など、苦味を楽しむタイプも注目されています。特にホップのアロマを重視する層からの支持が高く、クラフトビールブームの中心的存在となっています。

どのタイプも、それぞれにファンがいて、飲む時間帯や食事の内容によって選び方が変わります。自分のライフスタイルに合ったスタイルを見つけることが、ビールをもっと楽しむ第一歩です。気になったスタイルがあれば、ぜひ次回の買い物で試してみてください。あなたの“定番ビール”が変わるかもしれません。

4.クラフトビールの魅力と種類一覧

大量生産型のビールとは異なり、醸造家の個性や情熱が反映されたクラフトビール。小規模だからこそ実現できる独創的なレシピや、地元産の原料を生かした味わいが人気を集めています。ここでは、クラフトビールの定義から、注目銘柄、地域ごとの特色までをわかりやすく紹介します。

4-1. クラフトビールとは何か?

クラフトビールとは、小規模で独立したブルワリー(醸造所)によって造られるビールを指します。日本地ビール協会やアメリカのブルワーズ・アソシエーションでは、「年間生産量が一定以下」「大企業の支配を受けない」「伝統的な手法で製造されている」ことなどを基準としています。

実際に、私が醸造現場で体験したことですが、クラフトビールでは原料選びから仕込み温度、ホップ投入のタイミングまですべてが職人の手作業。わずか1度の温度差で、ホップの香り立ちが全く変わってしまうため、細やかな調整が欠かせません。

また、クラフトビールではフルーツやスパイス、ワイン酵母などを使った挑戦的なレシピも多く、飲むたびに新しい発見があるのも注目ポイントです。

4-2. 注目のクラフトビール銘柄と味の個性

国内外には魅力的なクラフトビールが多数ありますが、ここでは特に話題性と完成度が高い銘柄をいくつか紹介します。

- よなよなエール(ヤッホーブルーイング)

フルーティで香り豊か。アメリカンペールエールの代表格。柑橘系ホップの余韻が心地よい。 - インドの青鬼(ヤッホーブルーイング)

IPA特有の強烈な苦味と華やかなアロマ。上級者向けだがリピーターが多い。 - 志賀高原ビール(玉村本店)

地元産ホップを使い、しっかりとした苦味と清涼感を両立。和食との相性も◎。 - スノーモンキーIPA(志賀高原)

季節限定ビールとして人気。トロピカルな香りとドライなフィニッシュ。

こうした銘柄は、飲むたびに「これはどんな料理に合わせようか?」と考える楽しさもあります。

4-3. 地域別のクラフトビール紹介(日本・海外)

クラフトビールの楽しみは、地域ごとの特色にもあります。

日本

- 北海道:ノースアイランドビール…スモーキーなラオホが名物

- 京都:京都醸造…ベルギースタイルを基調とした繊細な造り

- 沖縄:ヘリオスビール…トロピカルなフレーバーがリゾート感満載

海外

- アメリカ:ストーン、シエラネバダなどIPAの聖地。ホップ全開の濃厚スタイルが主流

- ベルギー:デュベル、シメイなど修道院系ビールが人気。酵母の複雑な香りが魅力

- ドイツ:ヴァイエンシュテファンやエルディンガーなど、伝統的なラガー・ヴァイツェンの宝庫

地域の気候や食文化に根ざした味づくりがされており、旅先で出会うビールはその土地の風土そのものを映し出します。

クラフトビールは、味だけでなくストーリーごと楽しめる飲み物です。ぜひお気に入りの一本を見つけて、自分だけの“定番クラフト”を探してみてください。きっと日常の晩酌が、特別な時間に変わります。

5.海外の代表的なビール種類と飲み方の文化

ビールは世界各地で愛されている飲み物ですが、その味わい方やスタイルには国ごとの個性が色濃く反映されています。発酵技術の進化とともに育まれた多様なビール文化は、醸造家にとっても学びの宝庫。ここではドイツ、ベルギー、アメリカの三大ビール大国を例に、それぞれの国で根づくスタイルと文化を解説します。

5-1. ドイツ、ベルギー、アメリカなど国別スタイル紹介

ドイツは、ビール純粋令に象徴されるように、原料や製法に厳格なこだわりを持つ国。代表的なスタイルには以下があります。

• ピルスナー:淡い色合いでキレがあり、ドライな口当たり。ドルトムントやバイエルン地方でよく飲まれています。

• ヴァイツェン:小麦を主原料としたビール。バナナやクローブのような香りがスタイルの違いで、柔らかい泡立ちが魅力です。

ベルギーでは修道院ビールをはじめ、酵母由来のフルーティな香りや複雑な飲み口が支持されています。

• トラピストビール:修道院で醸造されたもの。シメイやロシュフォールなどが有名で、重厚で深みのある味。

• セゾンビール:農作業の合間に飲まれていた季節限定ビール。軽快な酸味とドライな余韻が特徴です。

アメリカはクラフトビール文化の発信地。自由な発想と高品質なホップで世界をリードしています。

• IPA(インディアペールエール):強烈なホップの香りと苦味。シトラ系やトロピカル系など、香りの幅が広い。

• スタウト・ポーター:焙煎麦芽の香ばしさと滑らかな口当たりが特長。冬の定番ビールとしても人気。

どの国も、その土地の水や原料に合わせて発展してきたスタイルで、まさに「地域の味」と言える存在です。

5-2. 現地での飲まれ方と料理との相性

ビールは単なる飲料ではなく、文化そのものです。各国では、ビールと料理のペアリングが日常的に楽しまれています。

• ドイツでは、プレッツェルやソーセージと一緒に大ジョッキで飲むのが定番。ビアホールでは「1リットル」が基本単位です。フェストビールの時期には、甘いモルトと塩味の効いた料理が絶妙にマッチします。

• ベルギーでは、ムール貝の白ワイン蒸しやフリット(ベルギー風ポテト)と共に、グラスの形状までスタイルに合わせて選びます。トラピストビールには熟成チーズ、セゾンビールにはスパイシーな肉料理がよく合います。

• アメリカでは、バーベキューやハンバーガーと合わせてIPAを楽しむスタイルが一般的。カジュアルなピクニックやスポーツ観戦のお供に、缶でそのまま飲むのもスタンダードです。

私がアメリカのブルワリーを視察した際、グリルされた肉に濃厚なダブルIPAを合わせるという提案がされていました。苦味のあるビールが脂を切り、後味がすっきりとまとまる。これが現地ならではのペアリング哲学なのです。

6.図解で理解する!ビールの種類と味の違い

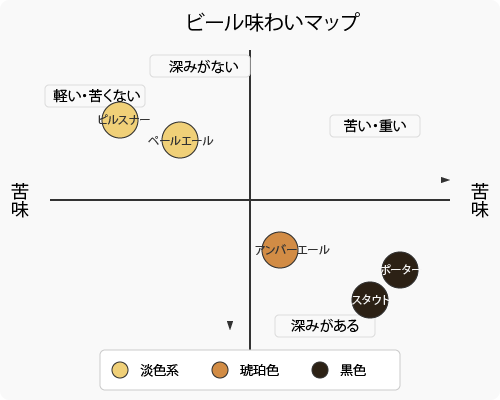

ビールの世界は奥深く、多彩なスタイルが存在します。しかし、はじめての人には「違いがよくわからない」「どれを選んだらいいかわからない」といった声も多く聞かれます。そんな時こそ、味わいや香りを視覚的に整理した図解が役立ちます。ここでは、ビール選びをもっと楽しく、わかりやすくするためのマップとチャートを紹介します。

6-1. 味わいマップ・色と香りチャート

ビールの味は「苦味」「甘味」「コク」「酸味」のバランスで決まります。それを視覚的に示した「味わいマップ」がこちらです。

味わいマップ(縦軸:コク/横軸:苦味)

• ラガー系(スーパードライなど):軽め・ドライで苦味少なめ

• IPA(インドの青鬼など):苦味強め・ホップ香豊か

• スタウト(ギネスなど):甘味とコクが強く、香ばしい

• ヴァイツェン(エルディンガーなど):軽くてフルーティ、酸味もほんのり色と香りチャートも参考になります。麦芽の焙煎度合いが濃くなると、色が濃くなり、香りもロースト系に変化します。

| 色の系統 | 香りの傾向 | スタイル例 |

| 淡色系(ゴールド) | フローラル、柑橘系 | ピルスナー、ペールエール |

| 琥珀色 | トフィー、キャラメル風味 | アンバーエール |

| 黒色 | チョコレート、コーヒー香 | スタウト、ポーター |

このように視覚化することで、自分の好みをより具体的にイメージしやすくなります。

6-2. 初心者でも選びやすい図解付き紹介

「難しそう」「専門用語が多い」と敬遠されがちなビールの世界も、図で整理すると一気に親しみやすくなります。たとえば、ビール初心者向けに次のようなマッチングも有効です。

- ビール初心者 → ヴァイツェン、フルーツビール(飲みやすくクセが少ない)

- 食事と合わせたい派 → ピルスナー、ラガー(さっぱりとした味で万能)

- 香りを楽しみたい派 → ペールエール、IPA(アロマ重視)

- 甘党タイプ → スタウト、ミルクスタウト(甘くまろやかでデザートにも)

実際、ビールイベントなどではこのような図を壁に貼って、お客さまに「自分の好みを探す」楽しさを体験してもらっています。ある醸造フェスでは、味覚診断チャートをもとに選ばれた1本がきっかけでクラフトビールにハマった、という来場者の話もありました。

「何を飲めばいいかわからない」から一歩進んで、「今日はこれが飲みたい」と選べるようになる。そんな経験が、ビールとの付き合い方をより豊かなものにしてくれます。まずはこの図を手元に、今の気分にぴったりの一本を探してみてください。

7.発泡酒・第3のビールとの比較とおすすめシーン

ビールに似て非なる存在として親しまれている「発泡酒」と「第3のビール」。税制の違いや原料の工夫により、コストを抑えながらも飲みごたえを追求する努力が詰まったジャンルです。ここでは、それぞれの魅力と選び方のポイントを、実際の味や使われる製法の観点から丁寧に紹介します。

7-1. コスパ重視?味で選ぶ?発泡酒の魅力

発泡酒は、麦芽比率が50%未満、または副原料が多く使われているお酒です。ビールと同様の醸造法でつくられるため、泡立ちや喉ごしに近いものが多く、価格も抑えられているのが大きな特徴です。

たとえば、「淡麗グリーンラベル(キリン)」は、麦芽とホップのバランスが絶妙で、発泡酒ながらも軽快な後味とすっきりとした苦味を備えています。また「アサヒ本生」シリーズなどは、低価格ながらしっかりとした飲みごたえがあり、普段使いにはぴったりの一杯です。

私の工房でも試験的に低麦芽ビールを仕込んだことがありますが、副原料の種類や煮沸時間を変えることで、香りや泡の持続性をかなりコントロールできることが分かりました。技術的には非常に奥深いジャンルです。

おすすめのシーンは以下の通りです:

• 平日の晩酌にコストを抑えつつ満足感がほしい

• 軽く飲みたいときの1杯目

• ビールほどの強い苦味が苦手な方

発泡酒は、味の深みよりも飲みやすさや価格を重視する人にとって、非常に優れた選択肢です。

7-2. 健康志向派におすすめの新ジャンルビール

第3のビール(新ジャンル)は、麦芽を使わず、大豆たんぱくやコーンスピリッツなどの原料を使って醸造される、いわば“ビール風の飲料”です。最大の魅力は、その圧倒的なコストパフォーマンスと、商品ごとに明確なコンセプトを持った飲み口です。

たとえば、「金麦(サントリー)」は、モルトの香ばしさを活かしたリッチな飲み口で人気。「クリアアサヒ」は、軽快でキレのある仕上がりが特徴で、暑い日にぴったりです。

最近では、糖質オフやプリン体ゼロなど、健康志向を意識した商品設計が増えています。実際に、「スタイルフリー(アサヒ)」や「オールフリー(サントリー)」は、健康を気にする世代を中心にロングセラーとなっています。

こんな方におすすめです:

• 糖質制限中でも晩酌を楽しみたい

• ランチ後の軽い1杯に

• ビールのような風味を手軽に味わいたい

第3のビールは「ビールではない」と敬遠されがちですが、その味わいの進化は著しく、工夫次第で料理との相性も抜群。試してみる価値は十分にあります。

その日の体調や気分、予算に合わせて「ビール」「発泡酒」「第3のビール」を使い分けてみると、晩酌の満足度はぐっと上がります。ぜひ一度、飲み比べて自分に合ったスタイルを見つけてみてください。

8.ビール選びのコツとTPO別おすすめビール

ビールには、飲むシーンや季節、食事の内容に応じた“最適な一杯”があります。醸造家として数々の味を手がけてきた経験から言えるのは、「その場に合ったビールほど心に残るものはない」ということ。ここでは、TPO(時・場所・場合)に合わせた選び方と、プレゼントにも喜ばれるギフトビールを紹介します。

8-1. 季節・食事・シーンに合ったビールの選び方

季節別おすすめビール:

• 春:フルーティなホワイトエール、軽めのセゾン

• 夏:ラガー、ピルスナー、クリアなIPA

• 秋:アンバーエール、マルツ系のコクのあるビール

• 冬:スタウト、ドッペルボックなどアルコール度数の高い濃厚系

食事との相性:

• 和食(天ぷら・刺身など):キレのあるピルスナーが好相性

• 洋食(ハンバーグ・グラタン):香ばしいペールエールやホップが効いたIPA

• デザートと一緒に:チョコやクリーム系にはミルクスタウトがぴったり

シーン別:

• 一人飲み → 香り豊かなヴァイツェンでリラックス

• 仲間と乾杯 → 飲みやすいラガーやペールエール

• 読書や映画鑑賞 → 軽やかなセゾンやヘーフェヴァイツェン

私自身、秋の夜に自家製アンバーエールを焚き火のそばで飲むのが何よりの癒しです。季節と気分に寄り添うビールは、五感すべてで楽しめる贅沢な飲み物になります。

8-2. プレゼントに最適なビールギフト特集

ビールは、自分で楽しむだけでなく「贈る」楽しみもあります。最近では、ラベルデザインが美しいものや、地元の素材にこだわった限定醸造など、ギフト向けの商品も増えています。

おすすめギフトビール:

• よなよなエール ギフトセット(ヤッホーブルーイング)

→ 種類ごとに個性が異なり、飲み比べにぴったり。パッケージも洒落ています。

• エチゴビール 飲み比べ6本セット

→ 日本初のクラフトビール会社。クラシカルな味わいが好評。

• ベルギービール セレクションBOX

→ トラピスト、セゾン、フルーツビールなどがセットになった輸入ギフト。高級感あり。

• IPA専用ギフトセット(アメリカンホップ系)

→ 苦味好きのあの人へ。香りと刺激を贈る個性派セット。

贈る相手の好みが分からない場合は、飲み比べセットや地ビール詰め合わせが無難で喜ばれます。お中元・お歳暮はもちろん、父の日や退職祝いなど、特別な日にはビールで気持ちを伝えるのも素敵です。

「今日はどんな気分?」「この人にはどんな味が合うかな?」と考えながら選ぶことで、ビールのある時間はもっと特別になります。あなたの1本が、誰かの心をほどくきっかけになるかもしれません。

9.よくある質問

1.ビールには何種類ありますか?

ビールは大別すると「ラガー」と「エール」の2系統ですが、そこから派生するスタイルは100種類以上にのぼります。ピルスナー、IPA、スタウト、ヴァイツェンなど、原料・発酵方法・香味・地域文化によって細かく分類されます。醸造家としては、原料や仕込み温度の微調整だけでも新しいスタイルが生まれることを日々実感しています。

2.ラガービールとエールビールとIPAの違いは何ですか?

ラガーは低温で発酵し、すっきりとした味わいが特徴。エールは高温で発酵し、華やかな香りとコクがあります。IPAはエールの一種で、ホップを大量に使い、苦味と香りが際立ちます。醸造現場では、発酵温度と酵母の扱いで明確な差が生まれます。

3.日本5大ビールは?

日本で定番の5大ビールといえば、アサヒ「スーパードライ」、キリン「一番搾り」、サッポロ「黒ラベル」、サントリー「プレミアムモルツ」、そしてサッポロ「ヱビス」。いずれもラガー系ですが、麦芽やホップの配合で個性が異なります。香味や泡立ちの違いを飲み比べると面白いです。

4.ビールのスタイルは何種類ありますか?

世界中には100を超えるビールスタイルが存在します。大きくはラガー、エール、自然発酵系に分かれ、そこからIPA、スタウト、セゾン、ヴァイツェンなどに枝分かれします。スタイルの違いは、酵母・発酵温度・原料・熟成期間など多岐にわたります。

5.生ビールとラガービールの違いは何ですか?

「生ビール」は加熱処理を行っていないビールのことで、ラガーやエールにも生タイプがあります。一方、「ラガービール」は発酵方法に由来するスタイルの分類。つまり、生ビール=非加熱処理、ラガー=下面発酵という異なる軸での定義です。

6.ビールとエールビールの違いは何ですか?

ビールとは全般的な呼び名で、ラガーやエールを含みます。エールビールはその中のひとつで、上面発酵により豊かな香りとコクが生まれるのが特徴です。つまり、すべてのエールはビールですが、すべてのビールがエールとは限りません。

7.スーパードライは生ビールですか?

はい、アサヒ「スーパードライ」は生ビールです。加熱処理をせず、ろ過と低温管理により品質を保っています。1987年の発売以降、日本のドライラガー市場を牽引してきました。キレのある喉ごしは、麦芽とホップのバランスに加え、熟成管理の精度に支えられています。

8.エールとラガーの違いは何ですか?

最大の違いは発酵方法にあります。エールは高温で短期間発酵させる上面発酵、ラガーは低温でじっくり発酵させる下面発酵です。香り重視ならエール、キレの良さを求めるならラガーが適しています。酵母の性質もまったく異なります。

9.生ビールと瓶ビール、どちらがお得ですか?

「お得」の基準によりますが、価格重視なら瓶ビールに軍配。対して、生ビールは鮮度や香りが良く、店舗で飲む価値があります。工場から冷温管理されて届くドラフト生は、最も醸造家の狙い通りの味に近いスタイルとも言えます。

缶ビールの種類を知ることで、味わいの違いや選び方が見えてきます。この記事を参考に、自分の好みに合った1本を見つけて、日々の一杯をもっと楽しんでみてください。